MBD (モデルベースデザイン/モデルベース開発) とは、シミュレーション可能な「モデル」を用いることで、複雑なシステムの高機能化・高精度化および開発の短時間化を目指す手法です。設計段階でシミュレーションを活用した机上検討を繰り返し行うことで、製品コンセプトの開発精度の向上を目指します。これにより、試作機の設計・試作回数を極力減らしながら、品質の高い製品開発を目指します。MBDは自動車や航空・宇宙開発の分野を中心に以前から注目を集めており、特に制御を組み合わせたモノづくりを必要とする多くの企業・開発現場での採用が進んでいます。

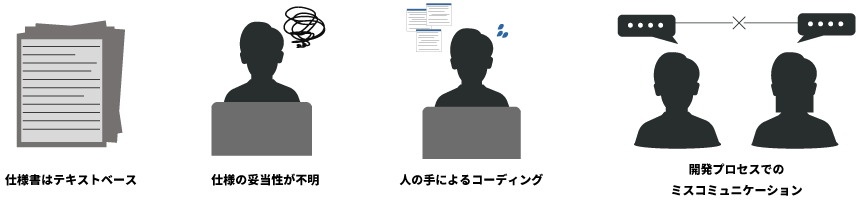

従来の開発方法では、製品コンセプト・仕様を文書化し、担当エンジニアによる手計算や経験・思考実験に基づいて仕様の妥当性を考察することになります。もちろん、各担当者は入念な検討を行いますが、システムが複雑になってくると仕様自体の不具合や想定しきれなかった機能の抜け漏れなどが発生しやすくなります。また、製品に含まれる制御アルゴリズムはコーディング・実装を経て、はじめて動作確認やテストが可能になります。テストに向けては、新たに量産/試作HWの作成が必要となるケースもあり、コストがかかります。加えて、もし仕様に不備があった場合には再度のHW試作が必要となることもあり、コスト・開発期間の長期化などの観点で開発をさらに圧迫する可能性が出てきます。

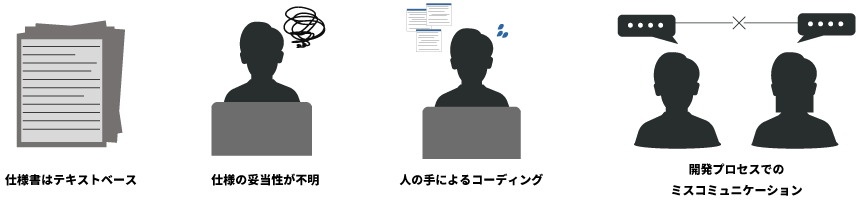

MBDの場合、シミュレーションソフトを用いて、開発対象となるシステムおよび制御アルゴリズムを現実と同様の振る舞いをするモデルとして表現し、シミュレーションを通して机上(仮想環境)で実際にシステムを動かしながら、システムの仕様・振る舞いの妥当性の検証が可能になります。これにより、実機による試作・試験を行う前に、製品・システムに対する入念な機能検証が可能になります。見た目もグラフィカルなモデルとして表現され、シミュレーションで動きも実際に確認できるため、関係者間の意思疎通も容易なものとなります。さらに、モデルからの自動コード生成機能を適用すれば、机上で検討したアルゴリズムをマイコンやCPUへ実装することも可能です。

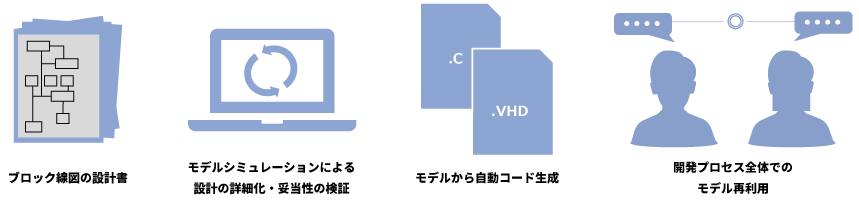

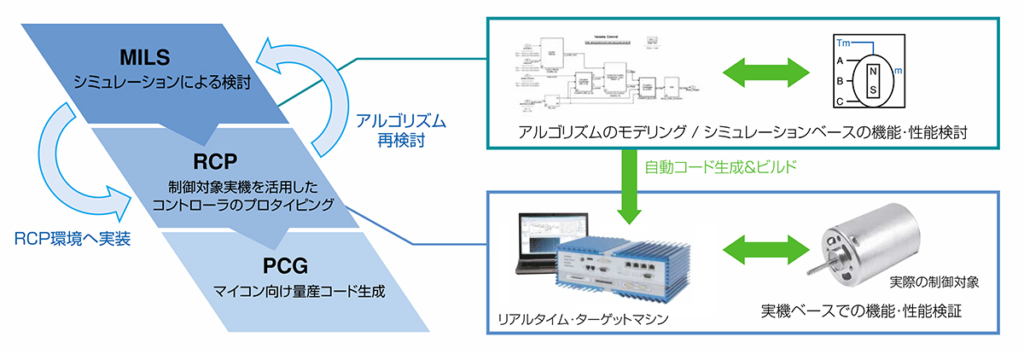

前述のとおり、MBDは各種シミュレーションツールの活用が前提となります。これにより、机上シミュレーションを通した精度の高い製品コンセプトの検討ができます。この開発フローに対して、自動コード生成機能を提供するオプション製品を組み合わせることで、モデルをコンセプト設計から製品リリースに至るまで、幅広く活用することが可能になります。組込製品開発の工程は一般的にVプロセスでよく表現されますが、このVプロセスに沿ってMBDならではのワークフロー構築が可能です。

MBDにおける最も基本的なプロセスです。実現したいシステムやコントローラの機能設計・検証を机上で行います。実現したいシステムをモデル化し、その振る舞いをシミュレーションで再現することで、実物の製作・試験の前に入念な動作確認が行えるようになります。こうした前倒しでの機能検証を行うことで、開発での大きな手戻りリスクを低減させることが可能です。

制御モデルをリアルタイムシミュレータに実装し、速やかにテストに移行する開発手法です。MILSで動作確認を行った制御アルゴリズムを、様々なI/O・通信プロトコルを搭載可能な汎用シミュレータに実装し、制御対象実機と接続して制御アルゴリズムのテストを行います。自動コード生成機能を活用することで、原則ハンドコーディングによる実装は不要となります。また、データ計測・パラメータ調整用のGUIも併せて提供されることが一般的で、試験・計測環境を素早く構築が行えることもメリットの一つです。

MILSやRCPなどで作りこまれたモデルは、最終的にマイコン向けの軽量なコードとしてカスタマイズを行うことで、自動生成コードを量産実装にも適用することが可能になります。具体的には、社内のコーディングルールに則った関数名の変更、グローバル変数やdefineマクロなどの変数の取り扱い方の変更などです。このようなリファクタリングを経て、モデルから量産実装にも利用できるコード生成が可能になります。

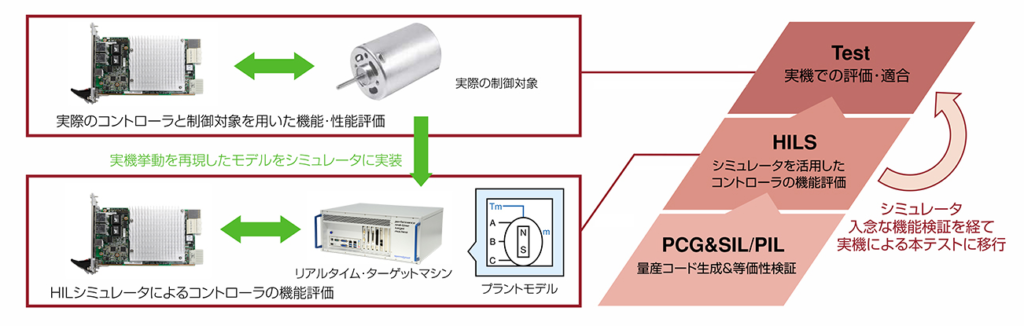

量産・試作されたコントローラ実機の機能検証を、シミュレータを用いて行う手法です。HILSで用いられるシミュレータは、様々なテストシナリオや制御対象(プラント)を模擬することで、実機環境に近い試験環境の構築が可能になります。試験環境の準備が難しい場合や、高コストなシステムであっても、HILシミュレータで状況を再現することでコントローラのテストを行うことができます。また、温度などの環境条件や故障状態の再現が難しいシステムであっても、関連機器を用意したり壊したりすることなく、状況を再現することも可能です。さらに、テストシーケンスの繰り返し実行の自動化も可能ですので、昼夜問わずテストの実行が可能になります。

自動車や航空機、工場・設備など、試験の準備・実施自体が高コストな場合、試験条件の再現が難しい製品開発において極めて有効な手法です。

前述のとおり、MBDの開発フローは各種シミュレーションツールを用いた開発が前提となります。MBDを謳ったツールはいくつかありますが、その中でも代表格の一つがMathWorks社のMATLAB & Simulinkとその関連製品です。机上のシミュレーションに加えて、自動コード生成用オプション製品MATLAB Coder / Simulink Coderを組み合わせることで、モデルからの自動コード生成が可能となりRCP、PCG、HILSといった各ワークフローの構築が可能となります。エムアイエスはMathWorksのプロダクトパートナー企業として、SimulinkによるMBD開発フロー向けリアルタイムテスト環境を提供しています。

エムアイエスは、このMBDを用いた開発プロセスのうち、RCPおよびHILSで利用可能なリアルタイムシミュレーション環境を提供しています。いずれもMathWorks社のMATLAB & Simulinkと連携可能なプロダクトとなっており、多種多様な製品開発で必要となる異なる試験環境の構築要件に対し、適切なソリューションを提供することで皆様の開発を支援します。

RCP向けリアルタイムシミュレータ 記事は こちら

HILS向けリアルタイムシミュレータ 記事は こちら

(採用事例一覧はこちら)